在金黄的麦浪中,河南的农机操作员张少华正操控着一台装备了智能辅助驾驶系统的收割机,巧妙地划出优美的曲线。这位历经十多年“抢收粮食”的资深工匠,现在只需在平板电脑上轻轻点击几下,机器便能自动计算面积、规划行进路线,其日收割效率比五年前提高了30%。河北望都县暴雨预警的夜晚,六架搭载600瓦LED灯的无人机排列成空中照明阵列,为彻夜抢收的农业机械队伍营造出人工白昼——这些植根于大地的科技景象,正逐渐描绘出我国粮食安全“藏粮于技”的崭新模式。

image

效率革命:从"汗滴禾下土"到"云端种地"

image

全国拥有80万台智能收割机的庞大队伍,正在重塑“三夏”农忙的时空格局。在冀州区的51万亩麦田中,超过900台装备了智能终端的农业机械,借助北斗导航技术,实现了厘米级的精确作业,而自动驾驶系统则让农机手从长达12小时的紧张工作中得以解脱。在漯河金土地合作社,一场更为显著的变革正在进行。上百台“上云”农机设备的部署位置、运行状态以及作业量,均实时映射到了河南农机云平台上。借助AI智能调度系统,结合气象信息和成熟度热力图,夏收周期得以从原本的10天缩短至7天。

image

该系统级的发展得益于精准农业技术的累积应用。智能辅助驾驶设备能够将收割误差缩小至3厘米以内,无人植保机实现了农药用量减少20%的精确喷洒,同时,农机上配备的物联网传感器使得每一粒麦子的收割路径都能被追溯。中国农业机械化科学研究院的研究结果表明,在2024年,智能农机在作业效率上相较于传统方法提高了47个百分点,同时油耗减少了15个百分点,这充分体现了我们掌握核心技术的自信与实力。

image

应急智慧:当极端天气遇上创新基因

6月12日,台风“蝴蝶”肆虐之际,河北望都县的应急计划中引入了一个新概念——照明无人机编队。这些依靠电缆供电的空中指示灯,有效克服了传统车载照明工具灵活性不足的问题,单架无人机能够覆盖达2亩的作业区域,并与地面收割机协同作业,构建起“天罗地网”式的紧急抢收体系。在湖北黄梅县,类似的民间智慧早已崭露头角。当地的供电所技术员巧妙地将巡检无人机改装成了临时的照明工具,通过五次反复试验,成功挽救了20亩麦田,实现了抢救性的收割。

中央财政拨款16亿元设立“一喷三防”专项资金,构筑了第二道防线。在安徽濉溪县,由2万台植保无人机构成的防控体系,成功将小麦赤霉病的发病率控制在预测值的5.5%以内,而且入库粮食中的霉菌毒素含量比国家标准限值低至十分之一。这种“政策扶持与科技创新相结合”的模式

新农人启示录:从体力劳动到知识增值

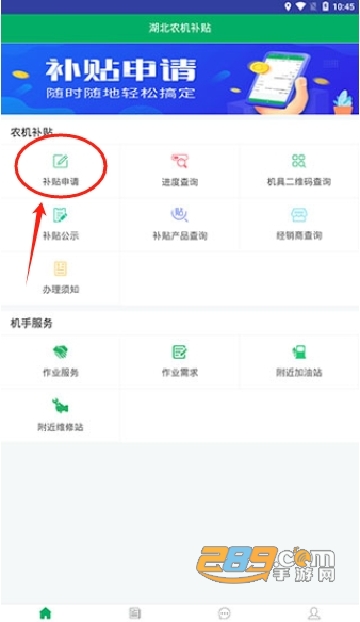

张少华的职业发展历程映照出农业现代化的深刻变革。在2012年进行跨区域作业时小型农机导航图片,他不得不携带干粮,连续工作长达18个小时;而到了2023年,他参与研发智能驾驶系统,作业的精确度得到了显著提高,这使得他的收入增长了35%。这种变革反映了农业人才队伍的更新换代——在全国农机手培训体系中,已经增加了物联网操作、数据分析等新课程;同时,诸如深圳某科技公司等企业,正派遣自动驾驶算法工程师深入田间进行实地场景测试。

在全球农业科技领域的大比拼中,我国在差异化方面的优势日渐凸显。美国的大型农场普遍采用卫星遥感技术,日本则专注于发展小型智能农机,而我国正致力于探索“适度规模与精准技术”相结合的发展道路。以河南农机云为例,将分散的200万台农机整合进统一调度平台,所形成的规模效应,或许比单纯追求单机性能的提升具有更实际的意义。在荷兰瓦赫宁根大学的研究人员探究我国农业机械化社会服务模式的过程中,他们注意到:最先进的农业技术,往往源自于最基本的生产效益提升需求。

夜幕降临的麦田之上,无人机闪烁的航灯与繁星相互映衬。这些飘浮在空中的亮点,不仅照亮了29万亩小麦收获归仓的道路,更预示着“科技兴农”战略的发展前景——随着北斗导航取代了传统经验,云计算改进了千年农事历法,科技与农业的紧密结合小型农机导航图片,正在重新焕发五千年来农耕文化的生机与活力。在这片充满希望的田野之上,每一粒麦子都承载着两个恒久不变的课题:如何确保十四亿人民能够饱餐一顿,以及如何使这片土地长久地保持其生机与活力。